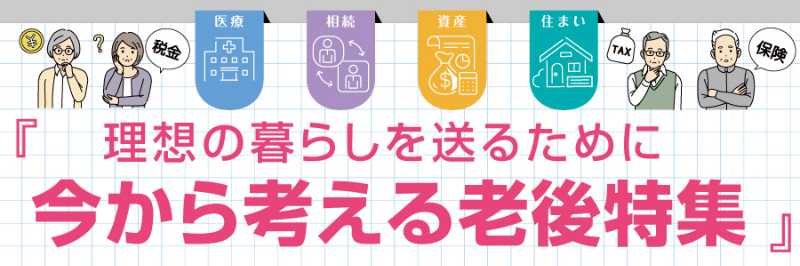

【相続】カリフォルニア在住者が 直面する日本での相続手続

配信

この記事に関連する記事

-

2025.08.13 アメリカ育ちでも日本語も 文化も学べるバイリンガル教育

-

2025.10.15 海鮮カルグクス $23.95 Omogari

-

2025.12.17 おせち -武蔵 -

-

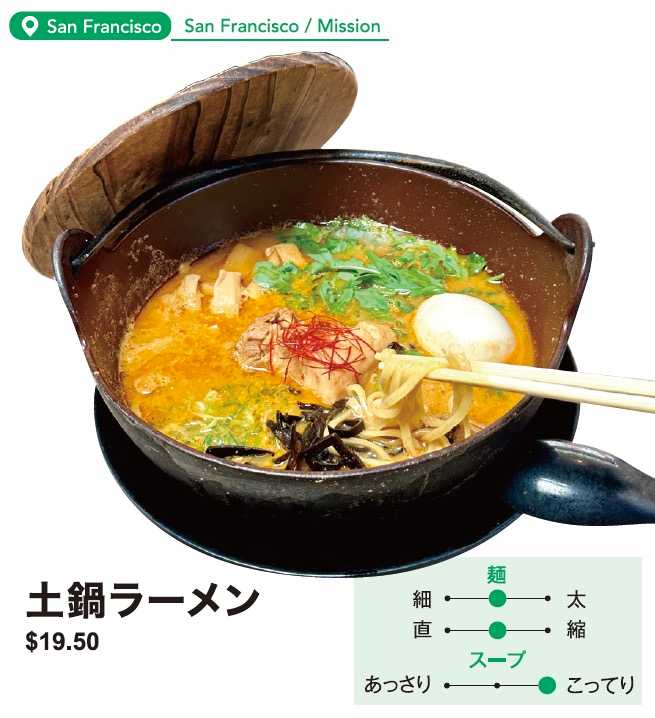

2025.10.15 坦々麺 $18.00 Ramen Hiroshi サンラモン店

-

2025.09.17 濃厚な甘みはこの季節ならでは ROKKO - 六甲 -

-

2025.12.17 ファミリーちらし(3〜4人前) -風月マーケット -

-

2025.12.17 帆立うに -煙火-

-

2025.08.13 多様なアクティビティーで学ぶ 信頼できる日本語デイケア

一覧ページにもどる